ひこもりで町おこし?~新潟市秋葉区地域福祉推進フォーラム司会~

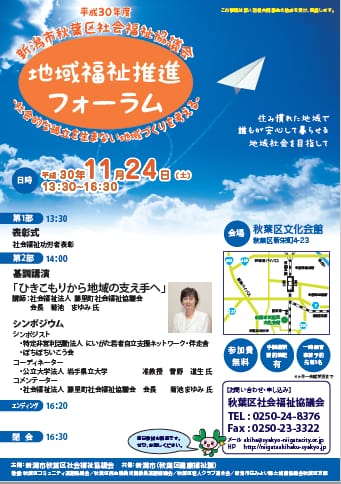

2018年11月24日、新潟市秋葉区社会福祉協議会の地域福祉推進フォーラムの司会を務めさせていただきました。様々な司会を通して、学ばせていただく機会、ありがたいことです。

社会福祉協議会って、どんなことをしている所なのか、正直、私もご縁がなければ詳しく知ることはありませんでした。今年度のフォーラムのメインテーマは「ひきこもり支援」についてでしたが、昨年は障害者の皆様の支援、その他、介護や子育て、ボランティアと非常に幅が広く、一言で言うと、私たちの暮らしにかかわること全て。困った時は、まず社協に相談すればいいんだな、それがお話を聞いた印象でした。

ひきもこりで町おこしを成功させた秋田県藤里町の事例。「ひきこもりから地域の支え手へ」と題して秋田県の藤里町社会福祉協議会会長 菊池まゆみ氏が基調講演。

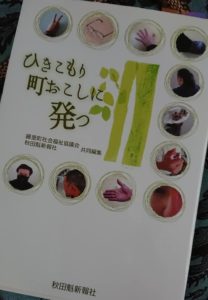

事前に町おこしについて書かれた著書「ひきこもり町おこしに発つ」を拝読していたため、非常に興味深くお話伺いました。

菊池会長はじめ、当事者の皆さん、そしてかかわった職員や町民の皆さんの寄稿によって出来上がった本で、活動の軌跡が収められています。4000人の町に113人ものひきこもり。そのひきこもってしまった人たちのパワーを町おこしに活かせないかと普通誰が思うでしょうか。しかし、実際、ひきこもりの人々が特産品を作るなど地域の力になっていきました。

会長いわく、「ひきもこり」の人たちは自分とは違う人たちと思っていたが、ごくごく普通の若者たち。ほんのちょっとしたことで社会に出ていけなくなった若者。支援してほしいのではなく、居場所や自分の役割がほしい。そんな言葉が心に残りました。

例えば、風邪をひいた時、薬で治療はできないけれど、大丈夫?と声をかけたり、おかゆを作ったり、身体を拭いてあげたりすることができます。実は薬ではなく、そちらの方が大事なのかもしれません。その役目を担っているのですね。

シンポジウムでは、岩手県立大学の菅野道生准教授をコーディネーターにむかえ、新潟から、新潟市中央区沼垂地区で生きづらさを抱えた子供や若者に寄り添いながら社会参加への道を共に歩む「特定非営利活動法人 にいがた若者自立支援ネットワーク伴走舎」、そして秋葉区内で中高年のひきこもりの方を対象に交流活動を行っている「ぼちぼちいこう会」の方にも実践発表していただきました。

考えを改め、様々なことを考えるきっかけになりました。ひきこもりが問題ではなく、ひきこもりをうんでしまう社会が問題なのかもしれません。大学時代、不登校の中学生の学習支援で家庭教師をしていた田巻です。教えていた不登校の女の子もごくごく普通の女の子でした。

メルマガをタイムリーにご覧いただくには、メルマガにご登録ください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

オフィシャルサイト こちら

暗闇を照らす月のように それぞれの道に寄り添い光をあて 華を咲かせるお手伝い

~ あなたと月と華の道 ~ M*Fleur 代表 田巻 華月

☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆

オフィシャルサイト こちら

Ameba Blog こちら

田巻 華月(個人) Facebook こちら

M*Fleur Facebook こちら

『「秘書力」で人生を変える!』Facebook こちら

『「秘書力」で人生を変える!』Amazonこちら

Instagram こちら

Twitter こちら

☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆~☆